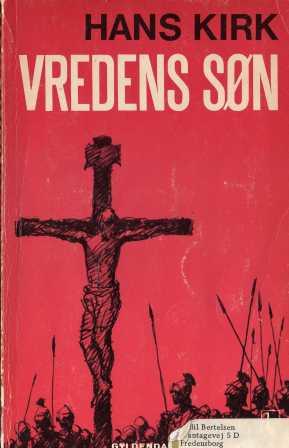

Vredens Søn/Der Sohn des Zorns (1950)

2. Vorstellung und Interpretation

Als Kunstwerk betrachtet ragt „Vredens Søn“ sehr weit heraus. Tendenz und Handlung sind so innig zusammengeschmolzen, dass ein schneidendes Metall daraus entstanden ist.

Tom Kristensen

"Es war unser Zorn, der sein Wort erfüllte, unsere Liebe, unser Leid, unser Vertrauen in den Herrn."

„Vredens Søn“ (Zornes Sohn) von 1950 beschreibt die letzten Tage Jesu und die vielfältigen Haltungen zu ihm.

Große Menschenscharen, meist einfaches Volk, haben sich vor seinem Einzug nach Jerusalem um ihn versammelt. Die Menschen leiden unter der römischen Fremdherrschaft, unter Armut und Bevormundung. Einige ergeben sich in ihr Schicksal, andere nutzen die kompromittierenden Verhältnisse zum eigenen Vorankommen. Die meisten aber sehen in Jesus den Messias, der die Juden vom Joch der Römer befreien wird.

Zu Beginn der Erzählung folgt der Leser den beiden Aposteln Matthäus dem Zöllner und Simon dem Zelot. Auf ihrer Wanderung nehmen sie den heimatlosen Räuber und Mörder Gaal auf und erreichen das Lager der Anhänger des Meisters. Jesu Mutter Maria, hier gezeichnet als eine einfache, abgearbeitete Frau, versucht erfolglos ihn zurück in den Schoß der Familie zu lotsen. Nach einer Zornesrede führt Jesus die Menge gen Jerusalem; die Stadt steht unmittelbar vor einem Aufruhr. Alle warten auf das erlösende Signal des Messias – doch dieses kommt nicht. Stattdessen lässt sich Jesus wehrlos vom Kollaborateur und Spitzel der Synode Judas verraten und durch den römischen Statthalter Pilatus zum Kreuzestod verurteilen.

Die Revolte verpufft. Zu Fuße des Kreuzes stehen die drei Jünger Matthäus, Simon und Gaal und besprechen die Frage: Was tun? Jeder schlägt einen anderen Weg in die Zukunft ein, aber lediglich der Zelot beharrt darauf, den Befreiungskampf fortzuführen. Nur dürfe man nicht auf den Messias warten, sondern müsse man – das Volk – sein eigener Messias werden!

Mit diesem Roman liefert Kirk nicht nur eine gewagte Neuinterpretation der biblischen Geschichte und ihrer Protagonisten, er liefert außerdem eine ausgefächerte Diskussion der Zugangsweisen zum Problem der Unterdrückung und macht dies durch offensichtliche Analogien zur Besatzungszeit im 2. Weltkrieg, zum aktuell-politischen Thema – zum einen eine Abrechnung mit Kollaborateuren, zum anderen eine gesellschaftsanalytische Voraussage.

Künstlerisch reicht das Buch nicht an die großen Romane der 30er Jahre heran, sein überraschender Inhalt, vor allem seine theologischen und philosophischen Implikationen, haben nichts von ihrer Frische verloren.

2. Vorstellung und Interpretation

Nach seinen großen Kollektivromanen gehört „Vredens Søn“ zweifellos zu den gewichtigsten, gehaltvollsten Büchern Kirks. Zwar benutzt er erneut den bereits in „Der Sklave“ eingeführten direkten erzählerischen Stil, die „kühl beherrschte, nüchterne Form, wo die Handlung indirekt, durch den Bericht anderer oder durch Gespräche erfahren wird“[1], bewegt sich damit also im konventionellen narrativen Rahmen, aber dafür wirft der Roman interessante theologische und politische Fragen auf.

Erzählt wird Jesu Passion, die finalen Tage des Messias, beginnend bei seiner letzten öffentlichen Predigt, die bei Kirk stark an die Bergpredigt angelehnt ist, bis hin zu Judas‘ Verrat, der Festnahme, dem Erscheinen vor Pilatus, der Kreuzigung und Jesu abschließenden Worten. Dabei versuchte Kirk eine historisch-theologische Neubewertung, die durchaus originelle Züge trägt. Dass er „bibelfest“ war, bewies er ganz explizit bereits in seinen Hauptwerken „Die Fischer“, „Die Tagelöhner“ und „Die Neuen Zeiten“, hier aber legt er zum ersten Mal eine Neuinterpretation der biblischen Geschichte vor, die jenseits des bis dahin referierten Volksglaubens anzusiedeln ist. Auch wenn der Erzähler sich mit Erklärungen zurückhält, lässt sich aus seinen Figuren doch eine Grundtendenz herausschälen.

Wie ein Rinnsal beginnt die Geschichte mit Simon dem Zeloten[2] und Matthäus dem Zöllner, die die dürre Landschaft um Genezareth durchwandern. Auf dem Weg zum „Rabbi“ Jesus will Matthäus von seiner Familie Abschied nehmen, denn, wie geschrieben steht: „Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen“ (Markus 10,29f.). Freilich wird er von Anfechtungen geplagt, nicht nur, weil die meisten Menschen – die eigene Familie inbegriffen – ihn nicht verstehen, sondern auch, weil der Anspruch enorm ist und unerfüllbar scheint: „Und tragen wir nicht alle zusammen an diesem Zweifel tief innen, ob er nun auch der Meschischa ist?“ Und der Zelot antwortete voller Überzeugung: „Aber da ist keiner, der zuvor mit solcher Kraft gegen die Reichen und Mächtigen gesprochen und die Armen aus so vollem Herzen geliebt hat“. Damit ist die Grundfrage ausgesprochen: Ist Jesus der Messias? Woraus speist sich diese Überzeugung? Was wird er unternehmen um dieser Rolle gerecht zu werden? Und wie kann er die Erwartungen, „das Volk zu sammeln und gegen Jerusalem zu ziehen“, erfüllen? Selbst hat er sich bis dahin, bibelkonform, nicht als Messias bekannt, „selbst hat er das nie behauptet. Er hat weder Ja noch Nein geantwortet“.

Auf ihrer Wanderschaft, nachdem der schmerzvolle Abschied von der Familie erfolgt war, wird Ihnen von einem reichen Bauern die Unterkunft verwehrt, werden sie sogar gezüchtigt, treffen sie dann auf einen Ausgestoßenen und Einsiedler, den Räuber und Mörder Gaal bar Jabes, der sie von nun an begleiten wird, beginnen sie zu missionieren und zu „heilen“, treffen auf eine essenische[3] pazifistische Kommune und langen schließlich bei Simon Peter an, der die um Jeschua bar Josef Gescharten in dessen Namen leitet und führt. Dort, beim Rabbi und vermeintlichen Meschischa strömt alles wie ein Delta zusammen – darunter Maria, eine einfache abgearbeitete, desillusionierte, aber liebevolle Frau -, und was Kirk bis hierher versuchte, war ein umfassendes Bild der sozialen Verhältnisse in ihrer Vielheit der Strömungen zu geben. Alles freilich verhält sich irgendwie zum wunderlichen Menschen und stets aus großer Armut und Ungerechtigkeit heraus. Überall begegnet den Wanderern der Hass auf die Römer, ist der Zorn spürbar. Veränderung, Unruhe, Aufstand liegen in der Luft. Die Erwartungen sind so vielfältig wie ungeheuer. Erlösungswille hängt unmittelbar mit dem Grad des Elends zusammen.

In diesem nun breit ausgewalzten Strom verschwinden die drei bisherigen Protagonisten, erscheinen nur noch hier und da, gleichsam von einer Welle im Erzählfluss an die Oberfläche gespült, um erst am Kreuze endgültig wieder aufzutauchen. Stattdessen tritt Jesus ins Bild, einsam, meditierend in jene Hütte zurückgezogen, die seine Jünger für ihn erbaut haben. Unten im Tal warten seine Anhänger auf ein Zeichen des Messias. Die Messiashoffnung ist eine Erlösungshoffnung und um erlöst werden zu wollen, muss man schon in der Hölle leben. Das eigene Elend wird umso unerträglicher, je mehr man der Willkür der römischen Besatzermacht ausgesetzt ist, deren lasterhaftes und verschwenderisches Leben wahrnimmt. „Er ist der Meschischa“, spricht ein einfacher Bauer, „er will die tausenden Gekreuzigten rächen und all unsere toten Brüder und gekränkten Töchter. Er wird uns gegen die Fremden führen, ich weiß es.“ Tatsächlich kanalisiert Jesu zornige Rede den Zorn der Masse und als Judas – bei Kirk ein junger Intellektueller, der „das bittere Brot der Armut nicht geschmeckt hat“ – die Frage aller Fragen stellt, erhält er klare Antwort: „Sag uns eines, Meister, bist du Meschischa?“ … „Du fragst und ich antworte, sagte er. Ich bin Meschischa! Ich bin der, den der Herr sandte um sein armes Volk zu befreien.“ Die Rede Jesu vor der Menge stellt den ersten Höhepunkt der Erzählung dar.

Mit dem Einzug in Jerusalem nimmt sie vollends Fahrt auf. Die Stadt summt vor innerer Spannung, Römer, Hohepriester, Reiche fürchten das Schlimmste. „Er spricht gegen die Fremden und die Reichen, und er ist ein Mann des Zorns.“ Des Zorns und nicht der Liebe – so versteht das Volk seine Predigt. Immer wieder, wie ein liturgisches Gebet, die bange Frage aus aller Munde „Ist er der Meschischa?“ und immer wieder die Antwort „Wohl ist er Meschischa, denn er will sich mit ihnen schlagen.“ Alles dreht sich um dieses „denn“ – hier liegt die letztgültige Legitimation des Christus: Nicht die Gottessohnschaft, nicht die Glaubenspredigt, nicht die Vollendung der messianischen Tradition, sondern sein Wille, die Fremdherrschaft und die Ungleichheit durch die praktische Tat zu beenden, lässt den Rabbi Jesus zum Messias werden – in den Augen des Volkes. Und wenn Jesus vor dem Tempel zu ihnen spricht, mit Zorn in den sonst so sanften Augen, wenn er sagt: „Gott will nur eines: dass die Größten unter uns Diener werden und alle Menschen Brüder“ oder „Der Herr wird das Zeichen geben, wenn seine Stunde kommt … Haltet euch bereit … Ich verspreche euch, dass ein jeder, der hier steht, des Herren Gerechtigkeit und des Himmels Strafgericht erleben wird“, dann sehen sie nur „seinen Zorn wie eine Flamme allesverzehrenden Feuers“, dann kann es in diesen Ohren nur eine Bedeutung geben: das Schwert! Tatsächlich hat die Bewegung längst eine Eigendynamik angenommen, bewaffnete Truppen waghalsiger Zeloten durchziehen die nächtliche Stadt und töten in dunklen Gassen römische Soldaten oder vertreiben Wucherer und verschüchtern die Priesterschaft. Simon Peter fragt: „Ach, Rabbi, lass uns nicht länger warten. Du hast uns gesagt, dass du der Auserwählte seist, und alle Armen dieser Stadt sind bereit, dir zu folgen. Und hier sind viele Arme und Verzweifelte. Sie haben nur dich, woran sie glauben können, und von dir erwarten sie die Befreiung. Vergib mir, Meister, aber ich verstehe dich nicht. Manchmal bist du so voller Stärke und Glauben, und du reißt alle mit dir mit, und deine Worte gehen wie Feuer durch die Seele. Aber zu anderen Zeiten ist es, als ob du bloß erwartest, dass ein Wunder geschehe, als ob du nicht handeln wolltest, sondern nur wartest, dass der Allmächtige das Werk vollführen soll.“ Worauf Jesus antwortet: „Du hast richtig gesehen. Wenn du mich nicht verstehst, so ist es, weil noch nicht mal du Treuer (trofaste) genug Glauben (tro) hast. Niemand von euch weiß, wie mächtig der Herr ist, keiner von euch hat auch nur einen Schatten von seiner Stärke begriffen.“ Und als selbst Judas in der Stunde des Verrates nach Jesu Motiven und Zielen fragt und als Antwort erhält „Wie soll ich dir sagen, was ich will? Ist nicht der Herr über uns. … Glaube ist das einzige, Judas, was die Welt erschüttern kann …“ und: „Der Herr ist allmächtig. Nur der Glaube an ihn kann das Volk erretten“, da kommt auch dieser zu der Einsicht, dass der einstige Meister nur „gal“, wahnsinnig sein kann und übergibt ihn besorgt und befreit zugleich den Häschern.

Nur noch zweimal öffnet Jesus den Mund. Einmal, als er als ohnmächtiger Gefangener von Pilatus gefragt wird „Bist du Meschischa, bist du der Befreier, den Jahwe euch gesandt hat? Bist du der König der Juden?“, da antwortet er – entgegen der biblischen Überlieferung – ruhig und fest „Ja, ich bin Meschischa“. Biblisch überliefert ist die Antwort „Du siger det selv“, „Du sagst es“, eine ausweichende und mehrdeutige Antwort, die Kirk zu einem klaren Bekenntnis umformuliert. Ein andermal als er am Kreuz seine letzten Worte spricht: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, und das beweist im Zusammenhang dieser Geschichte zum einen seinen großen unauslöschlichen Glauben, aber auch seine Ohnmacht. Es sind die drei Wanderer Simon, Matthäus und Gaal, der Zelot, der Familienvater und der Dieb, die jene letzten Worte vernehmen und daraus drei verschiedene Antworten auf die Frage „Was sollen wir nun tun?“ ableiten.

Matthäus wählt den Weg zurück ins Privatleben, ins kleine Glück mit Erinnerungen an einstige Vorsätze und unerfüllbare Utopien: „Ich bin ja nur ein ganz gewöhnlicher Mensch. Ich werde zu Frau und Kindern zurückkehren, und die werden mich mit Freude empfangen. Und ich werde diese oder jene Arbeit finden, die uns ernähren kann. Irgendeine Form des Glücks wird sich schon ergeben, aber sein Zorn wird allezeit in meinem Herzen bleiben … Ich werde versuchen, mein eigenes Leben in Güte zu führen.“

Gaal bar Jabes, der Ausgestoßene, der einst einen Aufseher erschlug und seither in Höhlen und von Wilddieberei lebte, geht den Weg zurück ins anarchistische, ins terroristische und vermeintlich freie Leben mit fatalistischer Grundeinstellung und Dasein im Hier und Jetzt: „Ich bin in gewisser Weise fertig mit dem Leben, aber ich kann mir gut vorstellen, einen Wucherer abzuschlachten und einen Steuereinnehmer mein Messer schmecken zu lassen … Ich bin ein Zeichen dafür, dass der Zorn im Volke weiterlebt“, Zeichen für die gesunde innere Verfassung eines Volkes. Hier kommt Kirks Liebe zu derben, direkten Kraftmenschen zum Vorschein, die sich nehmen, was ihnen rechtmäßig zusteht – so wie Cilius in „Die Tagelöhner“ und „Die neuen Zeiten“. Gaals einsamer Kampf ums Überleben ist Symbol, notwendiger Ausdruck des gesellschaftlichen Seins, der Umstände. Dass es Menschen wie ihn gibt, bedeutet zumindest einen letzten Rest an Widerstands- und Selbstbestimmungswille des Volkes, und das wird auf der aktuell-politischen Ebene des Romans eine Wesensaussage sein.

Simon, der ausgebildete Kämpfer und Zelot jedoch hat die Hoffnung auf das Himmelreich nicht aufgegeben, das Himmelreich auf Erden. Er will den Zorn in konzertierte Aktion kanalisieren. Für ihn sind Menschen, „was man aus ihnen macht … Wenn wir ohne Freiheit leben, werden wir verkrüppelt und böse, aber freie Menschen sind nicht böse.“ Simon glaubt also an die Macht der Umstände, für ihn bestimmt das Sein das Bewusstsein: Ändere die Umstände und es werden sich die Menschen ändern. Menschen sind, was wir aus ihnen machen, nicht, wie sie „an sich“ sind. So wird die Gerechtigkeit siegen. „Die Gerechtigkeit des Herrn“, sagte Matthäus still. „Nein, die menschliche Gerechtigkeit … Wir sollen nicht Gott um Gerechtigkeit anflehen, sondern sie von den Menschen verlangen. Wir müssen sie uns nehmen, wenn es sein muss, selbst mit Macht … Seid wachsam und betet, sagte er in der letzten Nacht auf dem Ölberg zu uns, aber wir sollten besser wachsam sein, um zu kämpfen. Vielleicht werden wir viele Niederlagen erleiden, aber das macht den Kampf nicht vergebens. Eines Tages werden wir siegen, und wir oder unsere Kinder werden das Reich der Gerechtigkeit errichten, wie es unser Jeschua nie zu sehen bekam … Der Tag wird kommen, an dem das Volk sein eigener Meschischa wird“.

Trotzdem „war er Meschischa. Er war ein Befreier, und andere werden nach ihm kommen.“ Für einen kurzen historischen Moment stand er an der Spitze der sozialen Entwicklung, konnte sich selbst aber nicht überwinden, seine historische Rolle auszufüllen. „Sein Glaube war zu groß. Er glaubte zu sehr an Gott. … Er konnte nicht handeln, wenn er sich nicht sicher war, dass Gott mit ihm ist. Aber der Herr ist nur mit denen, die siegen.“ Auch Gott muss sich dem Diktat des Seins unterordnen. „Gott ist ein Abbild der Macht, und ist die Macht böse, dann ist Gott es auch. Mache die Macht gut, und Gott wird der Güte Gott sein.“

[1] Wie der Starkritiker und Literaturhistoriker Sven Møller Kristensen anmerkte.

[2] Die Eiferer – jüdische paramilitärische Widerstandsbewegung gegen römische Besatzung

[3] Essener: Jüdische Sekte

Wollte man die theologische Grundaussage auf einen Begriff bringen, dann dürfte das Wort vom „säkularisierten Jesus“ die meisten Gesichtspunkte abdecken. Das frühe Christentum, das Urchristentum, das sich aus den Aposteln und der unmittelbaren Gefolgschaft rekrutierte, wird bei Kirk als soziale Bewegung verstanden, als nahezu irreligiös und das auch, wenn es sein muss, gegen Jesu Intention! Jesus selbst bleibt eine ambivalente Erscheinung, der zu keiner klaren Position kommt; seine Berufung auf den Herrn bleibt unverbindlich und tat-sächlich konsequenzlos. Jesu zentraler Vergebungsgedanke – „Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“ – wird als im eigenen Schicksal widerlegt dargestellt. Stoisch und schweigsam erträgt er die Schläge seiner Feinde – und endet am Kreuz; und noch an diesem glaubt er an die Macht Gottes, bis hin zum letzten und doppeldeutigen Seufzer: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Damit spricht Kirk das Parusie- des christlichen und das Messiasproblem des jüdischen Glaubens an, das Warten auf den Messias bzw. dessen Wiederkehr. Anfangs glauben die Apostel noch: „Der Tag ist nahe. Der Herr hat uns Meschischa gesandt, der uns von unseren Feinden befreien, die Ungerechten bestrafen und das neue Gottesreich errichten soll.“ Aber tief innen nagt der Zweifel und Matthäus gesteht ihn sich zu Beginn der Erzählung ein. Er wird durch den Verlauf der Geschehnisse nicht beseitigt. Auch den biblischen Wundererzählungen kann Kirk nicht viel abgewinnen. Zwar „heilen“ die Jünger einen an „Lungenpest“ Erkrankten, die Art und Weise der „Behandlung“ deutet aber eher darauf hin, dass sich durch den Druck, den Matthäus auf den Brustkorb des Kranken ausübt, als er sich in „Ekstase“ auf ihn wirft, lediglich ein atemberaubendes inneres Geschwür platzt, der Leidende Blut spukt und danach freier Atmen kann. Hier wird das Heilungswunder nahezu ironisch belächelt, als Farce dargestellt. Wunder, so könnte man die Szene auch lesen, müssen gemacht werden, sie kommen nicht von oben.

Diese Entzauberung durchzieht das gesamte Buch, sie gipfelt in der bitteren Einsicht, dass Jesus nicht der Messias gewesen sei und diese Sicht teilt Judas – „Er war kein Meschischa, nicht Gottes Auserwählter, er war nur ein Mensch, der die Gerechtigkeit liebte und das Böse hasste“ – mit Matthäus und Simon. Nur dass letzterer ihm einen messianischen Teilstatus zuerkennt. „Er war Meschischa. Er war ein Befreier, und andere werden nach ihm kommen.“ Er war folglich einer unter vielen, nicht der, sondern ein Messias! Doch stimmen Mission und Messias nicht überein. Schon Maria, die ungebildete, aber lebensweise Mutter, stöhnt unter dieser Vielzahl, die jede Legitimation ad absurdum führt: „Ach, was sind wir für ein Volk, sagte sie und wurde plötzlich voller Zorn. Alle sehen Erscheinungen, alle hören himmlische Stimmen. Wie viele Propheten hat es nicht gegeben, und wie viele werden nicht noch kommen, und wozu hat es geführt?“ Sie hat ihre eigene Sicht auf die Dinge. Auch Josef, der Vater, hörte mitunter „dunkle Stimmen“, hatte unter ihr unverständlichen Gemütsschwankungen zu leiden, neigte zum schicksalsschweren Grübeln. Sie glaubt schlicht und einfach an – Vererbung!

Bereits an diesen wenigen Beispielen sieht man, dass Kirk viel daran setzt, die biblischen Personen von aller historischen und sakralen Patina, sie von allem verherrlichenden Glanze zu befreien, um den darunter versteckten einfachen und konkreten Menschen offen zu legen. Maria ist eine schlichte bäuerliche Frau, Judas ein karrierebedachter Intellektueller, Simon Peter wird als sanfter Riese entworfen, eine raue, jedoch gutmütige riesige Fischergestalt, ganz und gar nicht Fels, Matthäus ist ein zweifelnder Familienvater, der sich einmal im Leben etwas zutraut, Pilatus ist nicht der vorsichtige und sybillinische Politiker, dem man den weisen Satz „Was ist Wahrheit“ anhängen kann, sondern ein zynischer, überfressener und saufender Machtmensch, seine Frau keine empfindsam Träumende, sondern eine gelangweilte und verwöhnte Frau in der Midlife-Crisis, Simon von Kyrene ein schwächelnder Kaufmann und Bordell-Gänger usw. Kirk erzählt die Evangeliengeschichte nicht einfach nach und er vermeidet bewusst jegliches „Erlebnis“, jegliche „Innerlichkeit“ und „Heiligkeit“. Das sind keine Gestalten, denen man verklärend begegnen könnte, das sind ganz normale Menschen mit ihren Sorgen, Ängsten, Träumen und Hoffnungen. Als solche kommt ihnen der Leser sehr nahe, als verklärte Gründerfiguren einer Weltreligion könnten sie ihm ferner nicht sein.

Freilich darf man das nicht als Affront gegenüber der Religion verstehen, geht es doch Kirk viel mehr um die Verdeutlichung der Nähe zwischen urchristlicher und sozialrevolutionärer Intention, er will die politische Linke und das Christentum annähern. Es war wohl nicht sein Ansinnen, die christliche Geschichte umzuschreiben, vielmehr wollte er das durch jahrtausendalte Veneration verschüttete, das eigentliche Potential der Jesus-Gestalt aufzeigen. Dass er damit, gemessen am historischen und mythologischen Vorbild, zu kurz greift, versteht sich von selbst und wurde billigend in Kauf genommen, dass er das „Wesen des Christentums“, des Glaubens schlechthin, verfehlt, ebenso. Tatsächlich aber lässt sich eine entzauberte Jesus-Gestalt durchaus denken, fast nichts an Kirks Erzählung ist reine Fiktion. Im Gegenteil, mithilfe einiger stilistischer Mittel versuchte Kirk sogar, den religiösen Impetus lebendig zu halten und die Brücke zum glaubenden Lesepublikum zu schlagen. Etwa durch einen sehr hohen repetitiven Anteil, der beim modernen Leser vielleicht ein Gähnen erzeugt, der im religiösen Kontext aber nicht nur gestattet sein muss, sondern auch zur inneren Aussage wird. Das ist die geheime Mechanik des Gebetes, der Liturgie, des Chorals – ein Kritiker sprach, in Anlehnung an Bach und Händel, sogar von einer „mächtigen Wellenbewegung, die immer wieder zur einfachen Melodie zurückkehrt“[1]. Religion lebt von Wiederholungen und zwar weil sie, glaubensbegründet, mit dem permanenten Zweifel zu ringen hat, und da dieser nicht argumentativ oder rational zu beseitigen ist, muss sie zum didaktischen Mittel des Übens und des Einpaukens[2] greifen, der Wiederholung, der Rhythmen und traditionellen Abläufe von Jahr, Tag und Stunde. Kirk legt diese Bewegungslehre klarsichtig offen – man darf das nicht als literarischen Mangel missverstehen.

Wenn Kirk desweiteren die hebräische Namensgebung nutzt – Jeschua, Meschischa, Ebjonim (die Besitzlosen) etc. – so darf das als weiterer Versuch, hohe Authentizität einzuklagen, aufgefasst werden. Um die Identifikation allerdings nicht zu weit zu treiben und um den zeitgenössischen Bezug zu wahren, werden bewusst und vorzüglich an hochdiskursiven theologischen und philosophischen Schnittstellen moderne Begriffe eingebaut: „theologisch“, „politisch“, „historisch“, „Theorie“, „Agitation“, „proletarisch“ etc. Das mag dem puritanischen Geschmack aufstoßen, und das soll es auch! Die artistische Grundfrage: Was ist primär – Inhalt oder Form, Ethik oder Ästhetik – beantworte Kirk stets zugunsten der Aussage. Das ändert nichts daran, dass es an einigen wenigen Stellen trotzdem schmerzen kann, etwa, wenn Pilatus‘ Frau diesen einen Sadisten[3] schimpft.

Nur an zwei Stellen wird er religionshistorisch „kreativ“. Zum einen spielen Kaifas und Pilatus mit vertauschten Rollen, denn entgegen der biblischen Überlieferung wäscht der römische Statthalter seine Hände nicht in Unschuld und überlässt den Juden das Todesurteil. Er ist es, der Jesus zur Verurteilung bringt und Kaifas und die Hohepriester lehnen jede Verantwortung ab. Zum andern wird Judas als Spion der Synode vorgestellt, der vorab, also bereits bevor er zum Jünger wurde, den Auftrag erhält, Jesus, seine Pläne und Wege auszuspionieren.

Kirk entwirft mit feinen Differenzen drei Formen der Gottesgefolgschaft und stellt sie gegenüber. Da ist Matthäus‘ Vater, der auf des Apostels Eifer antwortet: „Das sind schreckliche und gotteslästerliche Worte. Hat der Herr nicht selber zwischen arm und reich unterschieden, und das sollen wir niederreißen? Hat er nicht einige zu Herren und andere zu Dienern geschaffen, und nun wollt ihr alle gleich machen? Dem einen hat er herrliche Wohnstatt und volle Vorratskammern gegeben, den andern hat er zu Schufterei und Mühe verdammt. … Wir können uns nur demütig seinem Willen beugen.“ Er vertritt die Position des von einer Überwältigung ausgehenden resignierten Dienens, seine Gottesgefolgschaft folgt den Anforderungen des Seins, dessen, was ist. Kaifas hingegen argumentiert klerikal-pragmatisch und machtlogisch: „Unsere Stärke, wenn man so will unser einziges politisches Aktiv, ist unser Glaube, oder besser gesagt unser wohl organisiertes Priestertum und dessen Tradition.“ Den institutionellen Vorgaben zu folgen, heißt Gott am besten gerecht werden. Schließlich vertritt Jesus, wie gesehen, die dritte Variante; sie besteht im bedingungslosen Glauben, der so lange zur Untätigkeit verurteilt, bis ein untrügliches Zeichen des Herrn erfolgt. Alle drei Formen führen bei Kirk ins Nichts, das heißt in den Stillstand, in die bloße Bestätigung der gegenwärtigen Zustände. Erst der durch den Gang der Dinge geläuterte Zelot Simon – die einzige Figur, die überhaupt eine Entwicklung, vom Anhänger zum selbstverantwortlichen Individuum, durchmacht –, erst Simon also, den man nun als Sprachrohr Kirks erkennt, spricht Gott die Legitimation als Entscheidungsträger und geschichtshandelndes Subjekt ab; er inthronisiert den Mensch, oder genauer: das Volk. Der Zelot vertritt das Volk, er ist der einzige, der seinen Zorn aufrecht erhält, er ist der eigentliche Sohn des Zorns.

War zu Beginn vom säkularisierten Jesus die Rede, so wird nun deutlich, dass Kirk mit „Vredens Søn“ vielmehr ein dialektisches Spiel von Entmythologisierung und Neumythologisierung treibt. Es wird ein neuer Jesus-Mythus geschaffen, stark gereinigt von allem „Mystischen“ und dieser wird in den Fortschrittsmythos, der bei Kirk selbstredend marxistisch motiviert ist, eingebettet, als Teil, aber nicht mehr als tragendes Teil. Jesus selber war und wird vom Volk getragen.

Jesus bleibt, in einem Buch, das ihm offensichtlich gewidmet ist, eine ephemere, schattenhafte und kaum zu fassende Figur. Zwei andere Hauptfiguren der christlichen Tradition weisen dagegen ziemlich klare Konturen auf und stellen eine interessante Neuinterpretation dar: Judas und Maria.

[1] Werner Thierry: Hans Kirk. S. 92

[2] Sechs Jahrzehnte später, 2009, wird dieser Gedanke – Religionen als Übungssysteme - in der modernen Philosophie wieder aufgegriffen und ausführlich analysiert: Peter Sloterdijk: „Du musst dein Leben ändern“.

[3] Der Begriff erklärt sich von de Sade her, einem französischen Aufklärer.

Morton Thing gibt in seiner voluminösen Kirk-Biografie ein Gedicht Kirks aus dem Jahre 1953 mit dem Titel „Judas“ wieder:

Man hat mich verleumdet.

Niemand hat verstanden

Die Rücksichten, die ich gezwungen war zu nehmen.

Ich trage eine Verantwortung,

viele andere Schicksale

lagen wie ein Mühlstein auf meiner Schulter.

Was wäre geschehen,

wenn ich nicht genauso gehandelt hätte,

wie ich es damals tat, liebe Leute?

Vermutlich hätte das Volk sich erhoben,

Voller Zorn

Gegen der Römer gepanzerte Macht.

Stellt euch nur die grausamen Massaker vor

Mit Sorgen und Jammer, Ströme von Opferblut.

Und war das das Ziel?

Nein, zu finden galt es

Eine gute, verantwortliche, sachliche, praktische Lösung.

Wir mussten Christus hängen!

Deshalb, Freunde,

Nahm ich meine Verantwortung wahr,

Zusammen mit den Diäten – den dreißig Groschen.

Auch wenn der poetische Judas nicht deckungsgleich mit dem des Romans ist, so wird doch eine Grundeinstellung deutlich. Judas agiert hier aus Verantwortungsbewusstsein, um ein abzusehendes Blutvergießen zu verhindern. In der theologischen Diskussion wurde immer wieder das Paradox der Verwerflichkeit bei gleichzeitiger Notwendigkeit des Judasverrates thematisiert – um die Prophezeiungen einzulösen, um das Symbol des Kreuzes zu schaffen, um die Auferstehung vorzubereiten etc. Aber um ein Blutbad zu verhindern, aus humanitären Gründen – ob ehrlich gemeint oder rationalisiert – das dürfte ein originelles Eigengewächs Kirks sein! In gewisser Weise wird ein demokratischer, durch die Kantsche Philosophie, die Aufklärung hindurchgegangener Judas entworfen, dem es unmöglich ist, Menschen als Mittel zum Zweck zu betrachten, und der alles dafür tut, die unmittelbare Menschlichkeit durchzusetzen. Geht man zu weit, in diesen Zeilen Kirks (ironische?) Auffassung zur westlichen Demokratie offenbart zu sehen?

In „Vredens Søn“ hingegen ist Judas ein „stikker“, ein Verräter und Denunziant von vornherein, nicht aus der Logik der Geschehnisse heraus, sondern im modern politischen Sinn. Deshalb auch das Wort „stikker“, das dem Dänen unmittelbar den Bezug zur Kollaboration während der nationalsozialistischen Besatzung Dänemarks durch Hitlers Truppen signalisiert. Und es ist auch kein Zufall, dass Judas in diesem Zusammenhang als junger Intellektueller mit persönlichen Karriereplänen vorgestellt wird. Beim Wein und von Selbstzweifeln angefochten denkt er: „Komm nun zur Vernunft, Judas. Du hast ja in Wirklichkeit wie ein guter Staatsbürger und ein vernünftiger Mensch gehandelt. Der Torheit musste ein Riegel vorgeschoben werden, bevor alles in Gefahr gebracht worden wäre, und es war deine Pflicht, es zu tun. … Du bist jung, du hast dir mächtige Wohltäter geschaffen, und eine glänzende Karriere erwartet dich.“ Die Kritik war sich schnell einig, dass sich darin Kirks Abneigung gegen den Typ des Intellektuellen aussprach, besonders des Intellektuellen während der Besatzungszeit. Damals gab es demnach nur wenige, die den Weg des Widerstandes oder gar der Gefangenschaft oder der Illegalität – wie Kirk und viele seiner kommunistischen Bekannten – gegangen sind, viel mehr gab es einen erstaunlich hohen Grad an Bereitschaft zur Duldung, wenn nicht gar Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern. Andererseits thematisiert Kirk einen seiner Lebenswidersprüche: die Abscheu gegenüber Intellektualismus und Gutbürgerlichkeit, andererseits das eigene Intellektueller-Sein.

Für eine Anthologie „Das Beste, das ich schrieb“, reichte Kirk nicht etwa einen Ausschnitt aus „Die Fischer“ oder „Die Tagelöhner“ ein, sondern Marias Zusammenkunft mit Jesus. Die Überraschung ist für den Kenner des Kirkschen Werkes nicht ganz so groß, weiß er doch um die vielen starken Frauenfiguren, die Kirk insbesondere in seinen großen Kollektivromanen gelangen und denen er besonders viel Aufmerksamkeit widmete. Trotzdem lässt die Wahl aufhorchen. Werner Thierry gibt eine schlüssige Erklärung: „Nach und nach, wenn man (das Kapitel) im Laufe der Jahre mehrere Male gelesen hat, geht einem auf, dass wir hier einen der seltenen Fälle haben, wo ein Künstler ein Werk geschaffen hat, das keinem anderen gleicht – oder vielleicht genauer ausgedrückt: ein Werk, worin sich etwas verbirgt, das nie zuvor in dieser Gestalt das Licht erblickt hat.“[1] Für viele die Heilige Mutter Gottes, quasi selbst göttlichen Status‘, die Madonna, la immaculata, die Unbefleckte, die Makellose, von Millionen Menschen angebetet, die prototypische Jungfrau, Trägerin der weißen Lilie, Inbegriff der weiblichen Vollkommenheit, Gegenstand der Mariologie und Marienverehrung …, ist sie für Kirk eine abgearbeitete, vom Leben, von schwerer Arbeit und vielen Geburten, Not und Drangsal gezeichnete Frau, mit vertrockneten Brüsten und faltigem Gesicht, knorrigen, schwieligen Händen, eine „kräftig gebaute Allerweltsfrau/Kleine-Leute-Frau? (svær almuekvinde), mit weißem Haar“, ein abgearbeitetes altes Weib, oder auch, in der Selbstcharakterisierung, ein „armes Bauernmädchen, das nie etwas anderes gelernt hat, als für den Unterhalt zu schuften und sich vor dem Volksmund in Acht zu nehmen“, einfach in ihrem Wesen, ungebildet, unverständig ihrem Erstgeborenen gegenüber. Mit nahezu blasphemischem Willen zur Konkretheit und dem Blick eines Bildhauers beschreibt Kirk bis ins kleinste Detail die Verlebtheit dieser Frau und vergisst selbst die „großen Krampfadern an den dicken Frauenbeinen“ nicht.

Sie kommt ihren Sohn besuchen, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, und als sie die Aussichtslosigkeit begreift, um sich von ihm ein letztes Mal zu verabschieden, ihn noch einmal in den Armen zu halten. Immer wieder gesteht sie ein, nichts von Jesu Lehre und Worten etwas zu verstehen, denn sie sei nur „eine alte törichte Frau“, „nur“ eine Frau schlechthin. Sie könnte eines jeden Mutter sein, beobachtet der Zelot. Simon Peters Verehrung wischt sie mit unwilliger Geste grob beiseite. Sie hat ein flottes Maul, ist schnell erhitzbar und scheut auch die Platitude nicht, etwa wenn sie sich über „die heutige Jugend“ erregt, die es nicht mehr gelernt habe, die Eltern zu ehren und statt auf diese zu hören, selbst Regeln und Gesetz verkünden wolle. Im Gespräch mit Simon Peter entwirft sie ihre Vererbungstheorie, denn alles liege im Blute Josefs und damit auch Davids. „Er glich seinem Vater, in Josefs Familie waren sie klug und machten sich viele Gedanken, die wir anderen nicht immer verstanden. Das lag ihnen wohl im Blut, denn sie stammten von David ab…“ Und im Gespräch mit ihrem Erstgeborenen wiederholt sie diesen Gedanken: „Du hast seine Sorgen und seine Freuden geerbt, und die Stimmen, die zu ihm sprachen, sprechen auch zu dir.“ Aber Jesu Traum kann sie nicht mehr folgen, der harte Alltag, die rohe Realität haben Träume und Gottesnähe verdrängt: „Wenn man alt ist wie ich, dann scheint es einem, als sei der Herr schrecklich weit weg.“ Was von ihrem hoffnungsvollen Kindheitsglauben blieb, ist dieser kümmerliche Rest: „Je älter ich werde, desto ferner ist mir der Herr. … Er sagte zum Manne: In deines Schweißes Angesicht sollst du dein Brot essen! Und zur Frau: In Schmerzen sollst du deine Kinder gebären! Das sind die beiden Worte des Herrn, auf die wir uns ewig verlassen können, und im Übrigen müssen wir unser Los tragen, wie es fällt. Was geschehen soll, das geschieht.“ Was geschehen soll, das geschieht – diesen Satz wird sie nicht müde zu wiederholen und er dürfte beides sein: verinnerlichtes fatalistisches Credo und Gerede. Jesu Berufung hält sie – sie, die nach biblischer Vorgabe – Lukas 1, 26ff. – vom Erzengel Michael besucht wurde, sie, der als werdender Mutter, von Propheten und Erleuchteten die Geburt des Außerwählten angekündigt wurde -, Jesu Berufung hält sie für eine Modeerkrankung, eine Art Hysterie: „Ach, was sind wir für ein Volk, sagte sie und wurde plötzlich voller Zorn. Alle sehen Erscheinungen, alle hören himmlische Stimmen. Wie viele Propheten hat es nicht gegeben, und wie viele werden nicht noch kommen, und wozu hat es geführt?“ Keinem Geringeren als ihrem Gottes-Sohn gesteht sie ihren Groll auf Gott – „denn ihr Leben war allzu schwer und bitter.“ Da ist sie, als sie noch einmal ihr Leben Revue passieren lässt, voller Zorn. Mehrere Male nutzt Kirk das Adjektiv „zornig“ und vielleicht erklärt sich an dieser Stelle der etwas kryptische Titel: „Zornes Sohn“. Diese tief zornige Frau trägt den Zorn aller vom Leben misshandelten Menschen in sich, aller, die unter den unerfüllbaren Ansprüchen eines fordernden Jahwe leiden, aber auch derjenigen, die in Armut und Elend aushalten müssen und nicht wissen, warum …Ihr Sohn ist Ergebniss dieses Zornes.

Aber sie ist auch die liebende Mutter, die den Sohn zärtlich streichelt, seinen Kopf in ihren Schoß legt und ihm alte Kinderreime vorsingt. Im Grunde hält sie ihn für „krank in der Seele“. Einst hatte sie gehofft, er könne es bis zum Viehzüchter bringen – wie eine weise Frau in der Kirkschen Lesart einst prophezeite –; auch jene Hoffnung wurde enttäuscht. Am Ende aber findet sie sich auch in dieses Schicksal. Man meint eine Strenggläubige der Inneren Mission[2] zu hören, wenn sie ihren volkshaften Fatalismus vertritt: „Wurde jemand krank, dann lobten wir den Herrn, wenn er nicht starb, und konnte eines der kleinen Geschwister nicht leben, weil nicht genug zu essen war für die vielen Münder, dann dankten wir inmitten der Sorgen, weil der Herr dem kleinen Menschen Friede gegeben hat.“

Kirks Entmythologisierungsversuch wird anhand keiner Figur so weit getrieben wie an Jesu Mutter Maria. Als Heilige wird sie gnadenlos entthront, ja erniedrigt, als Mensch an sich dafür erhöht. Sie reiht sich in der Tat in die Phalanx starker Frauen ein, die sein literarisches Gesamtwerk durchziehen. In ihr finden sich Züge wieder, die der Leser von Tea, Tabita und Tora aus den großen Romanen kennt. In ihnen vereinen sich „weibliche Qualitäten“ – Sensibilität, Weisheit, Direktheit.

[1] Werner Thierry: Hans Kirk. S. 98

[2] Streng pietistische evangelische Kirch in Dänemark mit der Kirk sich in seinen Kollektivromanen intensiv auseinandersetzte.

Für den dänischen Leser der Zeit war die politische Aussage des Werkes inklusive der beißenden Kritik an nationalen Zuständen unübersehbar.

Weniger vielleicht noch auf der Ebene der Urgeschichte des Christentums, die Kirk in eine Wurzelbehandlung des kommunistischen Mahlwerkes umschreibt. Tatsächlich lässt er bereits die frühen Christen, insbesondere die kampfbereiten Zeloten die Machtfrage stellen: „Wollt ihr sein (des Reichen) Eigentum mit Macht nehmen?“ – „Was mit Macht genommen wurde, werden wir mit Macht wieder nehmen. Wir werden unser Land von den Fremden befreien, und danach werden wir das Himmelreich errichten, wo jeder sein täglich Brot bekommt. So will es der Herr.“ Das sind Worte, die so oder ähnlich durch die Jahrhunderte hallen, sie wurden möglicherweise tatsächlich bei den Urchristen gesprochen, sie tauchten als weltliche Forderungen bei den Häretikern des Mittelalters – den Albigensern, Waldensern, Hussiten – wieder auf, nahmen in den ketzerischen nachreformatorischen Bewegungen erneut Fahrt auf – Thomas Müntzer, Jan van Leyden etc. – und bekamen in den radikalen Positionen der linken Überholer der Französischen Revolution – Jaques Roux, Babeuf – oder den Frühsozialisten – Saint-Simon, Fourier, Weitling – die letzte Schärfe, bevor sie unter Marx‘ dialektischem Schleifstein zu veritablen und praktisch anwendbaren Waffen geschmiedet, „zur materiellen Gewalt“ wurden. Sowohl die Fanfarenklänge als auch die Schmerzensschreie dieser Tradition werden hier hörbar gemacht. Es kommt freilich nicht zum Ausbruch, nicht zuletzt, weil der Messias, der Führer, einmal mehr versagt; nur individuelle Aktionen, wie schon im „Sklaven“ führen zu symbolhaften Siegen.

Und unter dieser „Schlappe“ litt Kirk! Dass Dänemark sich nahezu kampflos der deutschen Übermacht ergab, dass es zahlreiche Kollaborateure, Spitzel und Profitanten gab, dass die Widerstandsbewegung nur kleine, eher symbolische Nadelstiche setzen konnte, das entfremdete Kirk von seinem Volk. Selbst ist er 1941 – wie nahezu die gesamte dänische Linke – ins Gefängnis gegangen und hatte nach der Flucht 1943 weiter im Untergrund gearbeitet. Knapp 900 Dänen verloren im Widerstand, 600 in deutschen Konzentrationslagern ihr Leben, aber 6000 dienten freiwillig in der SS und 40 000 wurden nach Kriegsende als Kollaborateure verhaftet. Nach dem Abzug der deutschen Truppen entlud sich die Wut und die Scham der Dänen in zahlreichen lynchartigen Übergriffen auf „stikker“ (Denunzianten), „værnemager“ (Kollaborateure), „feltmadraser“ (Feldmatratzen) und „tysketøser“ (Deutschendirnen). Und wenn Kirk den Zeitjargon ganz bewusst bricht und Judas etwa als einen „stikker“ beschreibt, wenn aufgebrachte Menschen in Jerusalem Häuser von Waffenlieferanten oder Soldatenbordelle plündern, wenn er das unruhige Leben des „modstandsfolk“, der Widerstandkämpfer, wiederbelebt, die keine zwei Nächte am selben Ort bleiben können, wenn er schließlich selbst nicht davor zurückschreckt von „Nachrichtendienst“ („efterretningstjeneste“) zu sprechen oder die Römer als „Herrenvolk“ betitelt, dann wird überdeutlich, fast zu deutlich, wen Kirk erreichen und treffen wollte. Künstlerisch ist dieses Verfahren höchst suspekt, keine Frage! Aber Kirks Jesus-Roman sieht ihn bereits auf dem Weg, sich von der Kunst endgültig zu trennen zugunsten der direkten politischen Aussage. Dass es sich um keinen „historischen Roman“ mehr handelt, wie ein Teil der Kritik noch meinte, ist offensichtlich, auch wenn durch das historische Sujet und die bewusste Hebräisierung von Namen versucht wurde, den aktuell-politischen Impetus zumindest in der Schwebe zu halten. Das gelingt allerdings nur bedingt und nur unter ästhetischen Verlusten. Dem erregten Lesepublikum Anfang der 50er Jahre mag derweil nichts ferner gelegen haben als ästhetischer Genuss. Die historische Analogie zwischen Römern und Deutschen etc. dürfte niemandem entgangen sein und damit der hochsymbolische politische Aspekt des Werkes. Es war der künstlerische Versuch, direkt mithilfe eines Romans in den politischen Diskurs einzugreifen und dieser Versuch wurde mit den Folgeromanen „Djævelens Penge“ und „Klitgaard og Sønner“ noch einmal deutlich verschärft. Somit lässt sich „Vredens Søn“ fast nahtlos in die innere Transformation Hans Kirks einordnen – seine Nachkriegsromane bilden durchaus eine direkte Linie.

„Zorn ist der Regent der Welt“

(Luther)

In der reflektierenden Rückschau wird sich dem Leser die Frage nach dem Zorn stellen, der so prominent wie geheimnisvoll als Titel über dem Buche prangt. Welcher Zorn? Wessen Zorn? Wer ist hier der Vater, wer der Sohn?

Kirk wählte eine Vokabel, die nach der Aufklärung deutlich an Popularität verloren hatte, und die im Dänemark zu Beginn der 50er Jahre, mit den Spätfolgen der Besatzungsermüdung einerseits und andererseits mit den glitzernden Glücksversprechen des „American Way of Life“ konfrontiert, kaum auf überbordende Aufmerksamkeit hoffen durfte. Tatsächlich hat sich „Vredens Søn“ trotz optimistischer 6000er Erstauflage nie wirklich verbreitet, wurden die bis dato verlegten 50000 Exemplare mithin wohl mehr gekauft als gelesen. „Zorn“? Damit lockte man keine Käufer an, von Wut und Zorn hatte man genug und Spaß und Fun versprachen die neuen Zeiten.

Dabei ist der Zorn ein schillernder Begriff, der eine Reihe spannender Wandlungen und Facetten aufzuweisen hat. Mit ihm beginnt, wie Peter Sloterdijk behauptete, die europäische Überlieferung, er ist „Europas erstes Wort und zugleich das Grundwort unserer politischen Psychologie“, denn Homers Ilias, gemeinhin als Gründungsdokument westlicher Kultur beschrieben, beginnt mit den pathetischen Zeilen: „Den Zorn besinge, Göttin.“, den Zorn des Achilles. Als archaische Kraft wird er dort besungen, die nach Entladung drängt, insbesondere dann, wenn der Zorn sich im Recht weiß. Der griechische Heroe lebte noch in einer permanenten Zornbereitschaft, seine Entflammbarkeit war zweite Natur, Wurzel seiner Würde, in der Flamme des Zorns schmiedete er seine Siege oder seinen ruhmvollen Untergang; über mehrere Generationen vererbbar, wütete er mit oft maßloser Gewalt und brachte noch Ruhm oder Leid über die Kindeskinder. Hier macht sich eine anthropologische Konstante bemerkbar, die allerdings einen aufschlussreichen Domestikationsprozess zu durchlaufen hatte. Im Ohr des antiken Griechen klang freilich, wenn er das Wort „thymos“ vernahm, der nicht wegzuhörende Oberton „Mut“ mit, der für moderne Ohren jenseits des Hörspektrums liegt.

Schon Aristoteles fügt dem reinen Zorndiamant eine Verunreinigung zu, die seither an ihm hängen blieb: die Vernunft. „Der Zorn scheint nämlich noch ein Ohr für die Vernunft zu haben“ (163) und damit seine Berechtigung. Dem widersprach, zeitgleich zu Jesu Demutspredigten, der stoische Philosoph Seneca. Christentum und Stoizismus sind die Protagonisten einer affektiven Abrüstungswelle, deren letzte Ausläufer noch heute das Theorieufer erreichen. Seneca jedenfalls mochte am Zorn nichts Gutes mehr sehen wollen: er sei gegen die Natur, habe keinen Nutzen und führe letztlich durch seine Okkupation des Selbst zur Unfreiheit, denn nicht wir haben den Zorn, sondern er hat uns. Wo absolute Selbstbestimmung, Seelenruhe und Beherrschung aller Affekte oberster Maßstab sind, dort hat der Zorn mit seinen Verwandten Ärger, Groll, Wut, Hass und Raserei keinen Platz im Tugendgefüge. Die Parallelen zu Jesus sind augenfällig und wurden viele Male bemerkt, doch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der christlichen und der stoischen Friedensbewegung: Was bei Jesus auf Glaube basiert, gründet bei Seneca auf der Vernunft. Die christliche Reglosigkeit beruft sich auf das Aufgehobensein in Gott, ihr „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Luk. 20,25) setzt auf die Totalüberlegenheit der Transzendenz und die muss man letztlich glauben, wohingegen Seneca das menschliche Dasein als in die Natur, die menschliche Natur, eingebettet sieht und in „De Ira“ sagen kann „Die Natur hat uns hinreichend mit Vernunft ausgerüstet … Die Vernunft genügt für sich allein nicht nur zum vorschauenden Entwurf, sondern auch zur tatkräftigen Ausführung.“ (90) Noch sein kongenialer skeptisch-stoisch-ironischer Meisterschüler Montaigne hängt dieser Grundüberzeugung an und erklärt sich, als früher Aufklärer, aus nachvollziehbaren Gründen gegen diese Regung: „Keine Leidenschaft trübt die Klarheit unseres Urteils mehr als der Zorn“. (353) Allerdings ist es kein anderer als der Paradestoiker und Lehrer des Nero, der als erster den Zusammenhang zwischen Zorn und Masse bemerkt und seine bindende, formgebende, vereinigende Kraft. Es soll auch nicht verschwiegen werden, dass Senecas Schrift „Über den Zorn“ noch immer relevante Ratschläge zur eigenen Entzornung, sprich, „zeitnah“, Entschleunigung und Komplexitätsreduzierung, parat hält, etwa die geniale Einsicht, dass Gemütsruhe und Seelenfrieden – heilige Privatutopien des 21. Jahrhunderts – nur durch freiwillige Geringbeschäftigung, wenn nicht freiwillige Arbeitslosigkeit zu erreichen seien: „Niemals geht einem Vielbeschäftigten der Tag dahin, ohne dass ihm nicht durch eine Person oder eine Sache ein Strich durch die Rechnung gemacht würde, wodurch sein Zorn geweckt wird.“ (155)

Erst Thomas von Aquin wird den vereinigenden Faden wieder aufnehmen; er erkennt ganz eigenständig die strategische Bedeutung des Zorns in der wunderbaren Eigenschaft, „das Übel anzuspringen“ und also unerlässlich für Verteidigungen gegen heidnische Einflüsse als auch für missionarische Angriffe zu sein. Wer sich auf der richtigen Seite weiß und folglich berechtigterweise etwas zu geben hat oder zu verteidigen, dem wird das Treibmittel Zorn gern zugestanden. Ist die Legitimationsfrage einmal geklärt, kann man sich ganz zünftig des teleologischen Argumentierens hingeben: „Dazu ist die Zürnkraft den Sinnenwesen gegeben, dass die Hindernisse weggeräumt werden …“ (Pieper, 267). Nur das Übermaß ist verpönt, der Jähzorn, die Verbitterung und die nachtragende Rachsucht. Aber gerade im letzten liegt ein Entwurf auf die Zukunft. Der Zorn kann also, das darf man hier schon festhalten, für einen späteren Zeitpunkt konserviert werden. Weder Thomas noch den Thomisten ist der heikle Punkt dieser Ansicht versteckt geblieben, denn war es nicht Jesus selbst, der diesen ominösen Satz mit der Wange sprach? Ist das nicht ein ganz und gar unzweideutiger Befehl zur Wehrlosigkeit, zur weltlichen Entwaffnung, mehr noch, zum Ins-offene-Messer-Rennen aus purer Liebe zum Feind? War Jesus nicht eigentlich ein Steinerweicher, der den steten Tropfen predigte, auch wenn dieser sich damit opfert? Tatsächlich aber erwischt man bei der Bibellektüre den Menschensohn selbst erzürnt (z.B. Austreibung der Händler aus dem Tempel) und als er vor dem Hohepriester von einem Knecht ins Gesicht geschlagen wurde, da hielt er durchaus nicht die andere Wange hin, sondern spricht recht beherzt und sich auf eine Art kommunikative Vernunft berufend: „Habe ich unrecht geredet, so beweise mir das Unrecht; habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich?“ (Joh. 18,23). Also postuliert Thomas das Primat der Tat, „was Christus selbst und die Heiligen verwirklicht haben“ sei bindend und gehe der Wortwertigkeit voran. Seither beherbergt die Katholische Kirche in ihrem inneren Kern die gefährliche Saat des Widerstands, mehr noch, wie Joseph Pieper, der große moderne Thomist, schreibt: „Die Kraft des Zürnens ist die eigentliche Widerstands-Kraft der Seele“, wer sie „verketzert … schmäht die Grundkräfte unseres Wesens“ und beleidigt den Schöpfer. (268)

Der Zorndiskurs leidet seit jeher unter der Unschärfe des Begriffs, vor allem seine permanente Verwechslung mit der Wut. Diese ist blind, jener aber sehend. Wut hat man im Bauch, der Sitz des Zornes, vermerkte Friedrich Bollnow, ist dagegen das Auge, er manifestiert sich auch am ehesten im Blick. Demnach ist Zorn, spinnt man diesen Befund weiter, intentional und wenn das stimmt, dann müsste man auch dem modernen „Wutbürger“ so viel Gerechtigkeit widerfahren lassen und ihn zum „Zornbürger“ befördern, vorausgesetzt, Stuttgart 21 oder Castor-Transportverhinderungsaktionen und dergleichen haben ein ferneres Ziel als das eigentliche Event. Diese Auffassung vom Zorn jedenfalls heftet sich die Medaille der Intentionalität an die Brust, dieser Zorn ist zielgerichtet. Sie manifestiert sich unmittelbar in „flammender Empörung gegen das Unrecht“ und ganz gleich, wie man dieses nun definiert, sie weiß sich damit im „Einklang mit der objektiven sittlichen Ordnung.“ (109) Objektiv deshalb, weil sie den Wert der sittlichen Ordnung als solche bejaht, ganz unabhängig davon, welchen Typs diese Ordnung ist. Psychisch drückt sich dieser Zorn im „guten Gewissen“ aus.

Man sollte sich dieser Geschichte des Zorns bewusst sein, will man die vielfältigen Möglichkeiten einer Zornesauffassung in Kirks Roman offenlegen. Und man wird auch nicht umhin können, Anschlussmöglichkeiten zum aktuellsten philosophischen Diskurs zu knüpfen, denn was bei Kirk, zum Teil zumindest, präfiguriert und in der Romanhandlung versteckt ist, das entwickelte vor wenigen Jahren Peter Sloterdijk in seinem „Politisch-psychologischem Versuch“ „Zorn und Zeit“. Dieser im Feuilleton allzu schnell abgehandelten Arbeit hat man die Einsicht in die Bedeutung des Zorns als zivilisatorische, kulurschaffende und geschichtliche Triebkraft zu danken. Sloterdijk hebt die Diskussion auf eine neue Stufe allein schon mit der Unterscheidung verschiedener Zornformen: 1. Der einfachen Explosion – darum stritten sich im Grunde genommen alle bisherigen Debattanten, 2. die Projektform – das klang im Gedanken des Massenzorns bis hin zur Aufdeckung der Intentionalität an, und 3. der Bankform des Zorns. In Zornbanken werden Zornkonten aufbewahrt, die affektiven Einzahlungen konserviert und vermehrt und letztlich zu einsetzbarem und geschichtsbildendem Kapital verwertet. Der Einzahlende kann sich nicht nur der unmittelbaren Abfuhr der selbstzerstörischen Zornesenergie erfreuen[1], nein, er überlässt seinen Zorn einer Kirche oder Ideologie, die auf dem freien Markt damit hantieren kann und nicht nur Sicherheiten bietet, sondern auch ein Renditeversprechen: die Durchsetzung der eigentlichen Interessen des Einzahlenden. Mag die Auszahlung auch Generationen und Jahrhunderte auf sich warten lassen, der Geber hat die Gewissheit einer optimalen Verwertung und die Sicherheit, dass die in diesem Leben erlittene Ungerechtigkeit nicht umsonst erlitten worden war, sondern als eine Anzahlung in die Zukunft – ein Paradies, eine Utopie – zu betrachten ist. Es wundert nun nicht, wenn Sloterdijk die zwei mächtigsten Zornbanken im Christentum, überhaupt in den monotheistischen Religionen, und dem Kommunismus ausmacht, letzteren als „Säkularisierungsgestalt der christlichen Zorntheologie“ (333).

Mit diesem neuen Vokabular ausgerüstet, kann man die innere Zornökonomie bei Kirk deutlich besser sichtbar machen, die sich zudem im Spannungsfeld von Christentum und Kommunismus bewegt. Dass seiner Ansicht nach die christliche Zornbank de facto abgewirtschaftet hat und von den Ratingagenturen mit ganz schlechten Prognosen bedacht wird, ergibt sich aus Kirks Weltanschauung. Dass das Zornpotential der Geknechteten und Beladenen jedoch in einer Spekulationsblase zerplatzen könnte, dagegen spricht die feindliche Übernahme des Zornkapitals durch die kommunistische Bewegung. Das gemeinsame Bewusstsein der „Zu-kurz-Gekommenen“, das Gleichheitsideal, die sich ähnelnde Utopie, die apokalyptische Hoffnung, all das erleichtert die Konvertierung – und natürlich die neu entdeckte konstituierende Gemeinsamkeit der Zorngenerierung. Kirk will letztlich nichts anderes, als eine neue Einzahlung in die Zornbank tätigen, und die Einzahlung ist immens. Denn er sieht die moderne linke Bewegung in der Tradition einer jahrtausendealten Unterdrückung. Wie sonst sollen die finalen Worte des Zeloten – „der kommer en dag …“, „Der Tag wird kommen …“ – zu verstehen sein? Sloterdijk exemplifiziert diese Logik anhand eines anderen berühmten Gekreuzigten und dessen Vereinnahmung, dem Gladiatoren Spartakus: „Die Wiederbelebung der Spartakuslegende und ihre Aufnahme in das symbolische Arsenal moderner Klassenkämpfe verrät gleichwohl, dass man in den Archiven des Zorns mit einem jahrtausendealten ‚Erbe‘ rechnet. Merke: Wer den Zorn hegen und vererben will, muss die Nachkommen zu einem Teil einer Geschichte von revanchefordernden Opfern machen.“ (101) Sowohl am Beginn – wenn man Kirk glauben darf – als auch am Ende des historischen Prozesses kann der Zornspender und -empfänger einen Zuwachs an Stolz verbuchen und Stolz sei, so Sloterdijk die zweite wesentliche thymotische Kraft. Insbesondere an Simon dem Zeloten darf man die wiedergewonnene „Psychologie des Eigenwertbewusstseins und der Selbstbehauptungskräfte“ (34) feststellen. Aber Kirk spielt die gesamte Palette durch und hätte Sloterdijk diesen Roman gekannt, er hätte gut und gerne Eingang in seinen Essay finden können, denn Kirks Zorngalerie zeigt alle möglichen Ausdrucksformen dieser problematischen Regung, die, ins Medizinische übersetzt, nichts anderes als eine Wundheilung darstellt: „Bei moralischen Verletzungen … sind subtile Mechanismen mentaler Wundheilung abrufbar – zu ihnen gehören der spontane Protest, die Forderung, den Verletzter sofort zur Rechenschaft zu ziehen, oder, falls dies nicht möglich ist, der Vorsatz, sich zu gegebener Zeit Genugtuung zu verschaffen. Daneben gibt es den Rückzug auf sich selbst, die Resignation, die Umdeutung der Szene zu einer Prüfung, das Nichtwahrhabenwollen des Geschehenen …“ (79). Exemplarischer wird die Phänomenologie des Zorns nirgendwo durchgespielt. Die Schlussszene etwa, in der die drei anfänglichen Protagonisten das Geschehen reflektierend kommentieren und ihre jeweiligen Schlüsse daraus ziehen, lässt sich kongenial in den Sloterdijkschen Termini wiedergeben. Matthäus repräsentiert demnach den explodierenden und damit auch verrauchenden Zorn, auch wenn er sehr friedlich daher kommt. Sein Zorn steht nur für den Soforteinsatz zur Verfügung und ist unmittelbar nach der Aktion verflogen, selbst nach der gescheiterten oder aufgeschobenen Aktion. Die Sache ist für ihn gegessen, ein einziges Mal im Leben hat er kräftig mit Zornchips gezockt, verloren und seine Nichtigkeit eingesehen. Er wird die Geschichte als Apostel wie eine schöne Erinnerung an eine wilde Nacht pflegen und seinen Enkeln davon berichten. Gaals Zorn dagegen, ebenfalls vom explosiven Typ, nur wesentlich leichter entzündbar, wird kurzfristig domestiziert, erhält nach dem enttäuschenden Scheitern aber den Charakter der Projektform des Zorns, sei es auch, dass sein Projekt, noch einen Aufseher zu erstechen und alte Rechnungen noch in diesem absehbar kurzen Leben zu begleichen, im anarchistischen Anschlag versanden oder besser verbluten wird. Vergessen wir nicht, Gaal war das sinistre Subjekt ohne eigentlichen Lebensplan, ein Überlebenskünstler zwar, aber ein Vagabund ohne Ziel im Leben. In der todesverachtenden Rache hat er nun eines gefunden. Aber die Betonung seines Zorns als symbolischen Zorn, der die innere Lebenskraft des Volkes versinnbildlicht, verleiht auch ihm schon Geschichtsmächtigkeit. „Aus der Projektform des Zornes“, heißt es bei Sloterdijk, „entsteht die Rache“, die zu verurteilen sei. „Sollte dennoch Vorteilhaftes über sie vorgebracht werden, wäre es die Feststellung, wonach mit ihr die Möglichkeit der Unterbeschäftigung aus dem Leben des Rächers verschwindet. Wer einen festen Rachevorsatz in sich trägt, ist vor Sinnproblemen bis auf weiteres sicher.“ (98) Deutlich wird schon an ihm die Funktion des Zorns als Existenzerleichterung, da der Zorn klare Zielvorgaben in sich trägt, in allen drei Formen. Der Zornige weiß, was zu tun ist, jetzt sofort oder eben erst in tausend Jahren. Wer hingegen „auf der Tugendbank sitzt“, wie Sloterdijk in seinem eigenen Duktus sagt, „kann gewöhnlich nicht wissen, wie seine nächste Aufgabe lautet. Er muss den Rat verschiedener Seiten hören und seine Entscheidungen aus dem Gemurmel herauslesen, in dem kein Tenor die Hauptstimme verkörpert“ (22) – und das macht es kompliziert und enthält die hohe Wahrscheinlichkeit des Missverständnisses. Die nahezu vollendete Bankform verkörpert nun Simon der Kämpfer, der den Kampf nicht aufgibt, ihn vielmehr in die ewige Zukunft verlagert und zudem alle Legitimität einer Generalität in Frage stellt. Wenn selbst der Messias als Führer versagt, wer soll dann noch führen? Die Geführten müssen sich selber führen, lässt Kirk durch Simons Munde verkünden – und wusste doch, dass es den Generalissimus gab! Ein übel gesinnter Leser könnte hier durchaus einen Betrugsversuch vermuten, denn im Jahre 1950 hätte vielleicht auch ein Hans Kirk erkennen können, dass diese Schecks nicht gedeckt waren. Wie viele vor und nach ihm verfiel er dem Glanz der „Leuchte der Menschheit“ und wollte die Schattenwürfe nicht sehen. Simon der Zelot – Zelot heißt „Eiferer“ –; man kann sein Wesen nicht treffender zusammenfassen als mit Sloterdijks Worten: „… so konzipiert das militante Subjekt sein Leben als Zornsammelstelle, an der die unbeglichenen Rechnungen von überall her registriert und zu späterer Rückzahlung aufbewahrt werden. Dabei werden neben den Empörungsgründen der Gegenwart auch die ungesühnten Gräuel der gesamten vergangenen Geschichte erfasst. Die starken Köpfe des Protests sind Enzyklopädisten, die das Zornwissen der Menschheit sammeln. … So wird deutlich, dass nach dem Tod Gottes auch ein neuer Träger seines Zorns ausfindig zu machen war. Wer sich für diese Stelle freiwillig meldet, gibt mehr oder weniger explizit zu verstehen: Die Geschichte selbst muss den Vollzug des Jüngsten Gerichts zu ihrer Sache machen.“ (181)

Bleibt die Titelfrage. „Zornes Sohn“ – wessen Zorn? Wer zürnt wem?

Zuerst mag einem Gottes Zorn in den Sinn kommen. Der alte hebräische Gott war ein zorniger Gott; das Alte Testament kennt Unmengen an Straf- und Zornesszenen: die Austreibung aus dem Paradies, die Sintflut, die zehn ägyptischen Plagen, Sodom und Gomorra, das jüngste Gericht, die Hölle, die Verdammung … der lebens- und endzeitlich motivierte Zorn stellt dabei Anspruch auf permanente Aktualität: jederzeit könnte es soweit sein. Man darf sich dabei durchaus auf Gottes Kompetenz verlassen, so sehr, dass sich eigene Zurückhaltung empfiehlt. Aus Paulus‘ Rat an die Römer – „Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: ‚Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr‘“ (Römer, 12,19) – klingt in all seiner Zärtlichkeit, doch ein gewisser triumphalistischer, besserwisserischer Ton durch.

Auch Morton Thing folgt dieser Idee und meint, dass „Zorn“ als anderer Name des jüdischen Gottes, dessen wahrer Name nicht genannt werden durfte, zu verstehen sei. Demnach wäre Jeschua Zornes Sohn, der auf den Tag des Zorns wartet (294).

Freilich lässt sich, zweitens, der Titel banal biologisch lesen: Jesus der Sohn der Maria, und tatsächlich wird Maria auch als zornige, wenn auch in einem resignierten, erschöpften Zorn befangene, einfache Frau dargestellt, die den ansonsten heute noch allerorten zu hörenden „blinden“ Zorn gegen „die da oben“, „die anderen“ schlechthin, das Schicksal, dieses ohnmächtige „weshalb ausgerechtet ich“, ausspricht, das bei aller Verzweiflung aber nicht über das Klagen hinauskommt.

Desweiteren könnte der Titel pronominal, in possessiver Abhängigkeit gelesen werden, so dass nicht ein Vater, sondern Jesu selbst das Zorngefäß ist. Dass der Zorn eine vereinnahmende Gemütsregung ist, die das Trägersubjekt leicht fernsteuert, hatte bereits Seneca zu seiner Ablehnung geführt. Der Zorn ist ein übermannender Effekt, und, ganz nebenbei, dieser patriarchalische Ausdruck stellt keine Diskriminierung, sondern einen Tatbestand dar, denn es war der Manneszorn, der Leidgeschichte schrieb und schreibt. Der Zorn hat einen Menschen und nicht umgekehrt. Von außen betrachtet stellt Jesus tatsächlich einen idealen Zornsammler dar, um den sich das aktuelle Zornpersonal versammelt und auf sein Zeichen wartet. Seine Unentschlossenheit könnte man auch als bewusste Strategie werten und dann bekäme er weltpolitische Relevanz. „Für die Doppelstrategie der weltpolitischen Zornsammlung“, schreibt Sloterdijk, „ist jedenfalls Kaltblütigkeit die erste Bedingung. Zum einen muss sie ständig Hass und Empörung schüren, zum anderen ihm ebenso ständig Zurückhaltung auferlegen“ (105), und das umschreibt die Strategie des Kirkschen Jesus bis aufs I-Tüpfelchen: Schüren und Warten (Parusie). Allerdings enttäuscht der Jesus des Kirkschen Universum in beiderlei Gestalt: als unmittelbar Explodierender und als effektiver Zornsammler über die Zeit. De facto hat diese Aufgabe die Kirche übernommen, später wurde sie von der kommunistischen Bewegung beerbt.

Zumindest zwei der Helden des Buches hätten gute Gründe, sich selbst als Söhne des Zorns zu küren: Gaal der Anarchist und Simon der Protokommunist. Als Jünger Jesu halten sie ihren und damit seinen Zorn – den, den er hätte haben müssen, wenn er seine historische Mission verstanden hätte – auf Flamme, wenn auch in unterschiedlichen Stärken. Gaals Zorn scheint sich in einem bald bevorstehenden Märtyrer- und Selbstmordattentat explosiv verwirklichen zu wollen, wohl wissend, dass es am Großen und Ganzen nichts ändern kann, aber sich einer gewissen symbolischen Macht bewusst. Solange es noch unbeirrte Selbstauslöscher gibt, die mit Sprengstoffgürtel entschlossen auf Feindeskräfte zulaufen, um mitzunehmen, was mitzunehmen ist, solange, so lautet seine Botschaft, ist der affektive Haushalt des Volkes noch intakt. Der Selbstmordattentäter will weniger unmittelbares Leid verursachen, denn dieses leistet nichts für die große Sache, sondern das Evangelium des kommenden Tages verbreiten und verkünden: Wir sind noch da, unser Zorn lebt, unser Leben geben wir gern und wenn wir wollten, dann könnten wir noch ganz anders. Diese Entschlossenheit schien Kirk schätzen zu können, auch wenn ihm die Sinnlosigkeit solchen Tuns bewusst war. Denn wirkliche Veränderung konnte es nur von den Zeloten geben, die ihren Zorn aufbewahren und organisieren und vermehren können. Das übersetzt sich in „Partei“ – aber man wird das Gefühl nicht los, dass Partei eine Option war, die Kirk nur gezwungenermaßen wählte. Partei hatte für ihn stets den bitteren Beigeschmack des Büros, der Kader, der Machtspielchen, der Intrigen und des Intellektualismus.

Wirkliche Erfrischung erhoffte Kirk sich vom „Volk“, vom „einfachen Volk“. Das Volk ist der eigentliche Zornträger und jeder legitime Sohn des Zorns kann sich nur aus ihm rekrutieren. Ob man nun diesen Meschischa oder Gaal – Kirk liebte diese Kraftmenschen – oder Simon den Zeloten oder gar den aufrührerischen Jerusalemer Volksableger selbst als legitimen Vertreter der Entität „Volk“ betrachtet, scheint interpretativ offen zu sein.

Schließlich drückt Kirk persönlich seinen Zorn aus, auch er ist ein Sohn des Zorns. Nicht nur im parteilichen Sinne, sondern durchaus ganz privat. Die Kränkungen der Besatzungszeit hatten ohne Zweifel einen stark radikalisierenden Effekt. Das führte ihn zu der Überzeugung, die Position des Künstlers mehr und mehr aufzugeben, um aktiv – die Feder als Waffe – in die Bewegung einzugreifen. Schon „Slaven“ sprengte als klar durchsichtige gesellschaftliche Allegorie das Ambivalenzdiktum, das „wirklicher“ Kunst meistens anhängt. In „Vredens Søn“ kommt zur allegorischen die emotionale Deutlichkeit hinzu. Kirk schreibt sich seinen eigenen Zorn von der Seele, tritt in die Sohnschaft des Zorns, zeugt zugleich aber neue literarische Konfigurationen des Zorns, stellt also eine Mittelgeneration dar, ein Medium, das sich auf ein langes Erbe berufen kann und eine lange Zukunft vor sich wähnt.

Aber auch dies schien ihm noch immer nicht klar und deutlich genug gewesen zu sein, denn mit seinen beiden letzten Romanen „Djævelens Penge“ und „Klitgaard og Sønner“ verlässt er die künstlerische Deckung und geht direkt zur politischen Botschaft über.

Literatur:

Kirk, Hans: Vredens Søn. København 1950, 1. Auflage

Kirk, Hans: Vredens Søn. København 1969, Gyldendals Tranbøger (Zitatenquelle)

Andersen, Jens/Emerek, Leif: Hans Kirks forfatterskab. København. 1972

Aquin, Thomas: Zitate alle nach Pieper

Aristoteles: Nikomachische Ethik. In: Philosophische Schriften Band 3. Hamburg 1995 (Übersetzung Eugen Rolfes)

Bollnow, Otto Friedrich: Einfache Sittlichkeit. Kleine philosophische Aufsätze. Göttingen 1947

Conversations-Lexikon für alle Stände. Eine Enzyklopädie der vorzüglichsten Lehren, Vorschriften und Mittel zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und der nutzbaren Thiere, sowie zur Conservierung aller für die Bedürfnisse, die Bequemlichkeit und das Vergnügen der Menschen bestimmten Einrichtungen, Produkte und Waaren. Von mehreren Gelehrten ausgearbeitet, in alphabetischer Ordnung. Leipzig und Stuttgart 1834

Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk. Augsburg 1987

Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch

Jensen, Carsten: Folkelighed og Utopi: Brydninger i Hans Kirks forfatterskab. København 1981

Jongen, Marc u.a.: Die Vermessung des Ungeheuren. Philosophie nach Peter Sloterdijk. München 2009 (insbesondere Abschnitt 5: Eros, Zorn und Ressentiment)

Montaigne, Michel de: Essais. Frankfurt am Main 1998 (Übersetzung Hans Stilett)

Pieper, Josef: Das Viergespann. Klugheit Gerechtigkeit Tapferkeit Mass. München 1964

Pfaller, Robert: Sind wir wirklich so erotisch? In: Jongen, Marc u.a.: Die Vermessung des Ungeheuren. Philosophie nach Peter Sloterdijk. München 2009, S. 289 - 302

Seneca: Vom Zorn (De Ira). In: Philosophische Schriften Band 1. Hamburg 1993 (Übersetzung Otto Apelt)

Sloterdijk, Peter: „Zorn und Zeit“. Politisch-psychologischer Versuch. Frankfurt am Main 2006

Sloterdijk. Peter: Wenn die Gewalt erscheint – Versuch über die Explosivität der Bilder. In: Phänomenologie der Gewalt. Zwei Originalvorträge München 2007

Thierry, Werner: Hans Kirk. København 1977

Thing, Morton: Hans Kirks mange Ansigter. En biografi. København 1997

Žižek, Slavoj: Zorn und Ressentiment. In: Jongen, Marc u.a.: Die Vermessung des Ungeheuren. Philosophie nach Peter Sloterdijk. München 2009, S. 277 - 288

©Text und Übersetzungen Jörg Seidel

[1] Zorn macht krank! Das hatten nicht nur Seneca und Montaigne schon beobachtet, das ging auch in den Sprichwortkanon in vielerlei Gestalt ein und das sprach sich auch im jungen eifrigen Bürgertum herum und erreichte dessen Zentralorgan, das Conversations-Lexikon: „Zorn kann den Menschen großen Schaden thun, besonders wenn gleich darauf gegessen und getrunken wird. … Sehr anzuraten ist es, den Speichel, während des Anfalls von Zorn, nicht zu verschlucken.“